武俠北派五大家:朱貞木--舊派武俠小說的殿軍--后面的故事

摘自 2018-05-20 08:31 | 浙江新聞

學者這些年一直在尋找朱貞木。

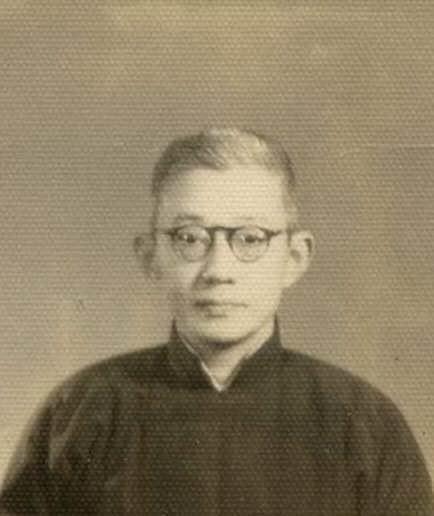

朱貞木當然早已離世。所謂尋找,是因為這個人在世上留下的印跡太少了。除了是紹興人,我們甚至不知道他的長相,生于何時,去世的時間,顧臻也是靠猜測的,應該是早逝的,上世紀50年代,他的名字和作品徹底消失,或許就在1955年。

8年之后,朱貞木的外孫費祥英出生了,他也沒有機會見外公。聽媽媽說,外公在1955年的冬天去世了。如今,他手里只有幾張媽媽留給他的外公的老照片,這是“文革”后,家里僅存的相冊了。

他在網上陸續搜集了很多線索,看到了研究民國通俗文學的學者張元卿關于朱貞木的研究文章,同時,也注意到了顧臻這個名字。

《朱貞木小說版本流傳考》、《朱貞木序跋瑣談》、 《從一篇關于朱貞木的佚文說起》 、《報刊上的朱貞木小說連載》……有太多他所不知道的外公,都在顧臻一點點的尋找和拼湊中,清晰起來。他一直有疑慮,這個顧臻是網名,是過去的人,還是確有其人?

如果沒有這樣一些尋找,一些等待,朱貞木的過去,依然面目模糊,直至遺忘、消失。但熟悉武俠小說、通俗文學的人,是知道他的。

在上世紀六七十年代,香港、臺灣武俠小說創作興盛之前——上世紀30到50年代,大陸武俠小說創作曾有一個黃金時期,尤其出現了幾位領軍人物,被學術界稱為“北派五大家”——還珠樓主(《蜀山劍俠傳》)、白羽(《十二金錢鏢》)、王度廬(《臥虎藏龍》)、鄭證因(《鷹爪王》)和朱貞木(《羅剎夫人》)(注:括號內為其代表作)。而列最末的朱貞木,被譽為“港臺新派武俠小說之祖”,換句話說,他的創作特點,更為直接地影響了金庸等很多武俠作家。

前四位的作品,就算沒看過小說,我們也都看過根據小說改編的影視劇。但對朱貞木幾乎是陌生的,這個名字只存在于“北派”的人物列表,零星穿插在研究者的文章里。而且,前四位的照片,都有留世,唯獨朱貞木的真容,不得而知,甚至百度百科朱貞木詞條里展示的照片,都是錯的,那是一張還珠樓主年輕時的戎裝照。

顧臻一直在尋找線頭。

去年,他新發現了一條線索,找到了朱貞木在1951年6月出版的一部小說《鐵漢》,卷首語里寫道,小說是為寫劇本而開始構思和撰寫的,這說明他在解放后從事的工作與戲劇有關。在友人的幫助下,他寫成小文《朱貞木在天津編話劇》,發在了天津《今晚報》上。

費祥英的高中同學看到了,轉發給他。

他心里一動。這條關于戲劇的線索,曾聽母親口述過。1949年以后,因政治原因,外公不能繼續創作武俠小說,心情非常壓抑,便主要居家篆刻制印,作畫,賦詩,有時寫一些散文消遣。同時,偶爾努力創作了一些與時共進的新時代獨幕話劇劇本而已,但在文革中劇本與小說原稿全部付之一炬。

散落的線頭,接上了。

費祥英通過報紙,找到了顧臻——武俠小說收藏家、研究者,中國武俠文學學會理事。

上個月底,費祥英從日本趕到了天津,與顧臻、張元卿見了面。他的行李中,小心夾著一張1949年,外公53歲的照片:清瘦,干凈,溫柔凝視前方。即便額頭已有白發,依然梳得一絲不茍,江南才子的儒雅,到了中年,沒有減去半分。

朱貞木舊照,朱貞木外孫費祥英先生提供

朱貞木離世63年之后,我們才得以真正“看見”他。

受還珠樓主影響,開寫武俠

外公是1895年在紹興出生的,費祥英補充了朱貞木的出生年代。

他本名朱楨元,字式顓,生在宦官世家。1955年冬,朱貞木因哮喘病與心臟病并發,在天津市總醫院去世,享年60歲。

這個年份,夾在兩個關鍵時間節點里。

1951年6月起,所有武俠小說都不準出版。1956年配發查禁圖書目錄,朱貞木的所有作品在目,和還珠樓主、鄭證因等武俠作家的所有作品一同被禁。

朱貞木的去世,和當時的環境突變有沒有關系,我們已無法得知。但在創作上一貫我行我素的朱貞木,曾在生命的最后幾年,努力嘗試運用當時提倡的新的文藝觀念創作武俠小說,卻沒有等到開花結果。

1934年8月,朱貞木在《天津平報》上開始連載處女作《鐵板銅琵錄》,這是他武俠小說創作的起點。

那年39歲,他已經在天津電話局工作了6年,先做文書,后來升職任文書主任,寫小說屬于“業余愛好”。

而2年前,他在電話局的同事兼好友,后被列為“北派五大家”之首的還珠樓主,已經成名了。1932年夏天,李壽民以“還珠樓主”為筆名,在天津《天風報》發表長篇連載《蜀山劍俠傳》,魔幻之筆,從此橫掃武林。

李壽民婚后為天津電話局局長秘書,不僅創作武俠小說,還擅長編寫京劇。第一代研究民國通俗小說的天津學者張贛生先生認為,朱貞木開始武俠創作,是因見還珠樓主在《天風報》發表《蜀山劍俠傳》一舉成名,朱氏見獵心喜而作,以兩人密切關系而論,確有此種可能。另一位武俠小說評論家葉洪生先生也有相同觀點。

還珠樓主的兒子李觀鼎先生曾對顧臻說,幼時在北京家中見到過來訪的朱貞木,身材瘦削,雙目有神。他記得父親和朱貞木一聊就是一整天,說到激動處,互用手指比劃,兩人關系相當好。

就在朱貞木發表處女作的那年,他把妻子和孩子從老家紹興接到了天津。之后,再也沒有回過故鄉。

電話局的工作是托人介紹的,顧臻猜測,應該是浙江老鄉。

朱貞木自幼在家讀私塾,喜愛詩賦和繪畫,也喜愛文學,后來進入新式學堂接受新式教育。當地中學畢業后考入浙江大學文學系。

但浙大之說目前存疑,因為“浙江大學”成立于 1928 年,朱貞木就是在那年去天津電話局工作的,在時間上能對上的,只有“之江大學”。

費祥英是外婆帶大的,住在天津,耳邊卻環繞著“各種”吳儂軟語——他的外婆是紹興慈溪人;父親祖籍寧波,上海生人;母親紹興慈溪人。費先生說,家母的書面文字和講述,都是“浙江大學”,但他推測,家母和外公在對話溝通時,有可能造成上述的紹興話發音近似與理解上的混淆。

他筆下的人設,現在仍然流行

朱貞木接受過私塾和學堂兩種正式和非正式的長期教育,又讀過大學,其學歷在武俠小說作者中大概是絕無僅有的。而他的青少年時代又是在富庶的紹興度過,肯定接觸過當時的鴛鴦蝴蝶派小說、新文學書籍以及翻譯的西方小說作品。所以,朱貞木的語言功底,非常扎實。

根據費祥英提供的資料,朱貞木因不愿受日本人的氣,1940年就自動從電話局離職,在家閑居,作畫治印之余,繼續創作武俠小說,偶爾也寫點文章。

抗戰勝利后至五十年代初這段時間,武俠小說的出版迎來一個短暫的新高潮,朱貞木的小說出版了不少,代表作《羅剎夫人》,還有《飛天神龍》《艷魔島》《煉魂谷》三部曲、《龍岡女俠》、《七殺碑》、《塔兒岡》、《闖王外傳》、《郁金香》、《庶人劍》等,是日據淪陷期間的幾倍,其中既有武俠小說,也有社會小說,還有歷史小說。

《庶人劍》原刊本第二集封面,顧臻先生提供

1994年,葉洪生在《武俠小說談藝錄——葉洪生論劍》(聯經版)中,提出了“北派五大家”之說,并對五大流派做了歸納,學界沿用至今——“奇幻仙俠”(還珠樓主)、“社會反諷”(白羽)“悲劇俠情”(王度廬)、“幫會技擊”(鄭證因)、“奇情推理”(朱貞木),“五大流派的勃興,決定了近五十年來武俠小說的發展方向與走勢。”

朱貞木的“奇情推理”,是一種革新,“對于五十年代以降港、臺所謂‘新派’武俠小說頗有啟迪作用。”

我們倒過來,先說“推理”,這反映的,是語言功力。

30年前,顧臻一口氣讀完了600多頁的朱貞木名作《七殺碑》。“他特別會講故事,一環套一環。而且,他敘述故事的過程中,有能力給你引導出一種氛圍,通過敘事把你抓在里面。”

《七殺碑》原刊本第七集封面,顧臻先生提供

鄧友梅先生在《閑居瑣記》中,記錄了著名作家趙樹理先生指著《七殺碑》對他說的話:“寫法上有本事,識字的老百姓愛讀,不識字的愛聽。”由此可見朱貞木講故事的水平有多高了。

朱貞木的武俠小說處女作《鐵板銅琵錄》,遵守中國章回小說的傳統,采用對仗的回目,可見古典文學素養深厚。

但是,從第二部《龍岡豹隱記》開始,包括之后的所有作品,他開始打破,全部摒棄傳統章回對仗回目,章節名稱首創以文白夾雜的短句、成語或專有名詞分章,不拘一格,新鮮靈活,比如采用“血戰”、“李紫霄與小虎兒”、“金翅鵬拆字起風波”等名詞、詞組或短句,長短不拘,完全不談對仗,“這是新派體,過去寫武俠小說的人沒有這樣寫的。”

《龍岡豹隱記》原刊本第二集封面,顧臻先生提供

同時,他在武俠小說中經常喜歡用當時流行的新名詞,比如“觀念、計劃、意識”等,緊貼時代變化,所以,葉洪生先生稱他為“新派武俠之祖”。梁羽生的《塞外奇俠傳》便有所借鑒,葉洪生說,“取材于蒙古民歌中女英雄飛紅巾的傳說,以作者自制的哈薩克民歌開場;仿朱貞木文白夾雜、不規則之小說回目,運用新文藝筆調寫楊云驄、飛紅巾、納蘭明慧的三角戀愛故事,反而不落俗套。”

我們再說情——奇情,怎么個奇法?

看葉洪生的歸納,你就懂了:掀起武俠世界“一夫多妻制”情海波濤。

在很多民國武俠作品中,女性主角的地位已經大大提高,我們熟悉的,就有《臥虎藏龍》里的玉嬌龍等,即使還珠樓主《蜀山劍俠傳》中,女劍仙、女劍客也扮演了主要角色,這一切都間接反映了五四運動之后反封建傳統、反道學的社會流行風氣。

但是,在描寫女性的感情上,都不如朱貞木突出。

比如《臥虎藏龍》的玉嬌龍,王度廬完全是新文學的筆法寫小說,所以他的武俠小說,更多是在言情。玉嬌龍是一個叛逆性格的女性,最后脫離家庭行走江湖。李安當時拍電影,也是看中玉嬌龍這個角色,離家出走,符合西方人的口味。

朱貞木呢?

“他的《羅剎夫人》,有點女版的《人猿泰山》的味道,她是跟大猩猩長大的,后來被師傅接走。所以她充滿了野性、叛逆,但是她沒有家庭概念,不是和家庭有沖突,純粹是人聰明、漂亮、潑辣大膽,同時又富有正義感,但又有趣,收放自如。”

可以這么說,朱貞木筆下的女性,更現代化。

《羅剎夫人》原刊本第二集封面,顧臻先生提供

有時,朱貞木會用熱辣辣的語言展現女性對于愛的向往,比如《羅剎夫人》中的羅剎夫人、《七殺碑》中的三姑娘、毛紅萼、《飛天神龍》中的李三姑等等。同時,窮追男主人公的俠女達數人之多,葉洪生先生稱之為“數女倒追男”模式。這一特點被后起的香港、臺灣武俠名家如金庸、臥龍生、諸葛青云、司馬翎等人繼承并發揚,比如《倚天屠龍記》。而“俠情”特色名傳后世的王度廬,筆下戀愛男女的表現反而顯得含蓄、收斂和傳統。

而朱貞木筆下的男主角,多數反而沒有女性角色那么生動而有活力。顧臻說,《羅剎夫人》中的沐天瀾竟然一副小男人的嬌樣兒,喜歡拜倒在兩位羅剎姐姐的石榴裙下,有些《紅樓夢》中賈寶玉的味道。

“說來有趣,被劃入蝴蝶鴛鴦派的顧明道筆下沒有這樣娘娘腔的男主角,王度廬筆下有些優柔寡斷的李慕白也仍是男子漢一個,其他如更早的平江不肖生、趙煥亭和同期的白羽、鄭證因等人,都不彈此調,因此武俠小說中‘嬌男型’男主人公大概可以算得上是朱貞木的首創了。”

也就是說,我們現在最流行的“小奶狗”人設,70多年前,朱貞木早就玩過了。

《羅剎夫人》出版時,朱貞木在附白中指出,武俠小說有兩弊,一是過于神奇,流于荒誕不經;一是耽于江湖爭斗,一味江湖仇殺。他希望《羅剎夫人》一書可以為讀者換換口味。

他確實做到了。

《擬臨安山色圖》里的思鄉心緒

去年,顧臻編校的《民國武俠小說典藏文庫朱貞木卷》,由中國文史出版社出版,書中,朱貞木作品的原刊本和相關資料,也由顧臻提供。他做過一個統計,剔除同書異名者,從1934年至1951年,各種體裁的朱貞木小說一共出版了十九種,另外有一部《翼王傳》,很特別,是他的一位好友、著名越劇編劇蘇雪庵所作。但應蘇雪庵的要求,署上了朱貞木的名字。為此,朱貞木還特地在序言里做了說明。

關于蘇雪庵,公開的資料非常少,生平不詳。顧臻曾去找尋線索,但蘇雪庵后在文革中自殺,身后無子女。1955年,蘇雪庵曾改編過越劇《西廂記》。而朱貞木在序中國提到“錢塘蘇雪庵君”,錢塘,應是杭州人。

蛛絲馬跡中,你會發現,朱貞木的“朋友圈”,很窄,但很多都是浙江人,以及文學藝術圈之人,很少有社會人士。顧臻說,他結交的人,對脾氣,是一路,就來往,否則根本沒來往。

費祥英依然記得,媽媽口中的外公,也是如此,自幼喜愛文學、賦詩、篆刻、繪畫以及書法。自尊心極強——費先生說,自己也是如此,似乎是隔代相處。外公自認清高孤僻,不愿受人管制,不與世事同流合污。

顧臻曾在《七殺碑》原刊本中發現過朱貞木的通訊地址,去年,后來在《鐵漢》的卷首語末尾,再次看見:“我本意把它寫成劇本的,為便利出版起見,先以小說體裁發刊,而結構制插,仍有點近于舞臺劇的形式,匆匆寫成,紕繆定多,尚希讀者予以不客氣的批評。(作者通訊處——天津河北路三一二號)”

這應是朱貞木的故居。

顧臻找到了,只是,此地早已被拆除,隨著記憶一同消失了。

作為家鄉人,我們很想知道,為何33歲的朱貞木會離開紹興遠走天津生活。具體的原因,已經無法得知。

此次費祥英和顧臻的見面,他還帶來了另一件珍藏多年的物品:朱貞木畫作《擬臨安山色圖》長卷照片。

費祥英的母親1987年1月故去。生前,她拿出父親僅存的遺作,包括《擬臨安山色圖》、黑檀木盒篆刻等,以及遺物,對費祥英講述并書寫了朱貞木的生平。

朱貞木繪畫和治印造詣很深,畫宗清初四王之一的王翚(字石谷),他臨摹其名作《臨安山色圖》長卷,更邀請多位在天津或已回鄉的浙江籍文化名流題跋,如俞品三、向迪琮、傅仲釗、袁泰、方東、屠季和、九秋老人、陳吳璜、陳伯琴、朱允中、張頤等。

這些人中,除了俞品三、向迪琮、方東、朱允中外,其他人暫時無法查到更多信息,比如袁泰,只知他字文白,曾在浙江體育專門學校(原名浙江體育學校)支持過校務,學校創辦于1912年,創辦人王卓甫,校址就在杭州。創辦初期由沈鈞儒(號衡山,浙江體育會副會長)任董事長,浙江體育會會長呂公望(字戴之,浙軍第六師師長)兼任校長。此外,沒有發現更多有關此人的資料。

還有另一條線索。

民國通俗小說研究學者南京師大的張元卿,曾寫文解讀這幅畫作背后的朱貞木的心緒。

他在1940年《立言畫刊》第104期“天津專頁”上,看到兩首寫給朱貞木的題畫詩,題目均作《題朱式顓擬臨安山色圖》。第一首作者是顧壽人,詩云:“立馬吳山事有無,眼明今日見新圖。何當乞取鵝溪絹,裝就長康顧氏廚。”第二首作者是王伯龍,詩云:“故國山圍系夢思,江南一發綠參差。寒宵小鼎茶聲沸,疑是胥潮欲上時。”

兩位作詩人,都是天津城南詩社成員,

金主完顏亮覬覦宋室河山,曾有詩云“提兵百萬西湖上,立馬吳山第一峰”。我們已無法知道朱貞木畫于何時,但刊出這兩首題畫詩的時間是1940年,朱貞木依然還在天津,“當時正是日寇‘立馬吳山’時,朱氏本浙人,怎能無動于衷?”張元卿寫道。

而另一首王伯龍詩中的“胥潮”,即錢江潮。

千愁萬緒,潮起潮涌,遙遙不可及。

目前朱貞木的前半生,30歲之前,尤其在紹興的生活,仍然有太多的空白。如有知情人,請聯系記者。

圖片由顧臻和費祥英提供

參考書目

《朱貞木和他的武俠小說》作者 顧臻

《武俠小說談藝錄——葉洪生論劍》作者 葉洪生

《朱貞木》作者 張元卿